横浜観光の定番スポット「横浜赤レンガ倉庫」ってどんなところ?

レンガ造りが特徴的な歴史的建造物で、横浜の人気観光スポット「横浜赤レンガ倉庫」。

現在は横浜の文化・商業施設として有名ですが、以前は倉庫として使用されていました。

ここでは、そんな「横浜赤レンガ倉庫」の歴史と魅力について紹介するコンテンツです。

横浜観光の定番スポット「横浜赤レンガ倉庫」ってどんなところ?

国内外多くの観光客で賑わう人気の観光地「横浜」。

みなとみらい21 横浜赤レンガ倉庫 横浜中華街 山下公園 など…

横浜観光の中で「横浜赤レンガ倉庫」は、特に人気の観光スポットとなっています。

みなさんは「横浜赤レンガ倉庫」と聞いてどんなイメージがありますか?

ショッピング 食事 イベント 夜景 など…

横浜赤レンガ倉庫では、1年を通してさまざまな楽しみ方ができるのも魅力の1つ。

「横浜赤レンガ倉庫ってどんなところ?歴史は?」「どんなイベントが行われているの?」

今回は、横浜観光の定番スポット「横浜赤レンガ倉庫」の歴史や魅力をお伝えします。

【2021年版】休日に行きたい!横浜観光の定番スポット – 横浜で暮らそう

「横浜赤レンガ倉庫」の歴史について

「横浜赤レンガ倉庫」は、中区新港1丁目の横浜港に面した文化・商業施設です。

横浜赤レンガ倉庫の歴史は、明治時代にさかのぼります。

1859 横浜開港、新たな時代の幕開け

江戸時代の長く続いた鎖国時代が終わり

横浜赤レンガ倉庫の歴史 – 横浜赤レンガ倉庫

人口500人ほどの小さい村だった横浜村が開港の場所と定められ

横浜の都市としての歴史が始まりました。 その後、時代は明治に移り、海外と貿易するために港の建設が必要となり、人口も急激に増えたことから近代的な都市づくりが急ピッチで進められることになりました。

横浜赤レンガ倉庫の歴史 – 横浜赤レンガ倉庫

1911 赤レンガ倉庫 2号館竣工

開港当初の横浜には船舶が着くことのできる岸壁がなく、本格的な波止場を建設することが国家的な重要課題となっていました。

横浜赤レンガ倉庫の歴史 – 横浜赤レンガ倉庫

1899年(明治32年)、東洋初の接岸式ふ頭として新港ふ頭の建設が始まり

その一環で保税倉庫として現在の横浜赤レンガ倉庫がつくられました。

横浜赤レンガ倉庫の歴史 – 横浜赤レンガ倉庫

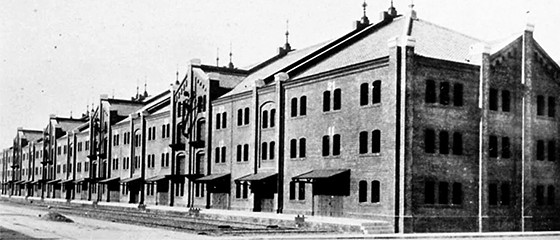

横浜赤レンガ倉庫は、明治末期から大正初期に建設されたレンガ造りの歴史的建造物です。

設計者は、大蔵省(現:財務省)臨時建築部の妻木頼黄(つまきよりなか)です。

2号館が完成した2年後、2号館の向かい側に1号館が完成しました。

1913 赤レンガ倉庫 1号館竣工

1号倉庫は1908年(明治41年)着工、1913年(大正2年)竣工。完成した赤レンガ倉庫は日本最初の荷物用エレベーターや消火水栓(スプリンクラー)、防火扉などを備えた日本が世界に誇る最新鋭の倉庫でした。耐震のために定聯鉄構法(ていれんてつこうほう)というレンガの中に鉄材を埋め込む当時最新の手法が採られました。レンガはすべて国産品で、2号倉庫だけで318万個近く使われています。このような最新技術が導入された国のお手本となる倉庫として2つの倉庫が完成しました。

横浜赤レンガ倉庫の歴史 – 横浜赤レンガ倉庫

横浜赤レンガ倉庫の歴史 – 横浜赤レンガ倉庫

横浜赤レンガ倉庫の歴史 – 横浜赤レンガ倉庫

写真からも見てわかるように、現在の建物は創建当時からほとんど変化していません。

当時としては、最先端の技術と設備を備えた「近代的な倉庫」だったのです。

その後も、横浜赤レンガ倉庫はさまざまな試練が待ち受けます。

| 年表 | 事項 |

| 1911年 | 赤レンガ2号倉庫竣工 |

| 1913年 | 赤レンガ1号倉庫竣工 |

| 1923年 | 関東大震災によって被災 |

| 1927年 | 震災復旧工事(1927年~1930年) |

1945年 | 米軍による接収(港湾司令部として使用) 1階:事務室 2階/3階:倉庫 |

1956年 | 接収解除 1号倉庫:税関倉庫2号倉庫:公共上屋 |

| 1976年 | 取引量激減 |

| 1989年 | 用途廃止 |

| 1992年 | 横浜市が取得 |

| 1994年 | 構造補強工事(1994年~1995年) 屋根改修工事(1994年~1995年) |

| 1996年 | 外壁等改修工事(1996年~1999年) |

| 2000年 | 内部改修工事(2000年から2002年) |

| 2002年 | 赤レンガ倉庫オープン |

1923年の関東大震災では、横浜赤レンガ倉庫も壊滅的な被害を受けます。

1号館倉庫は、中央部分が崩れ落ちるなど大きな被害が出ました。

一方で、耐震設備を整えていた2号館倉庫は倒壊を免れたのです。

震災で多くのレンガ造りの建物が倒壊したことで、鉄筋コンクリートが主流となりました。

現存するレンガ造りの建物は少なく、倒壊を免れた倉庫はとても貴重な建造物なのです。

また、1945年から11年間はアメリカによって接収されてしまいます。

1950〜1970年頃にはSL機関車などが建物の前を通り、今と全く異なる雰囲気でした。

そして、時代とともに物流拠点も増えたことで、徐々に利用されなくなっていきます。

1976年に取引量が激減し、1989年には利用が途絶えてしまったのです。

横浜赤レンガ倉庫の歴史 – 横浜赤レンガ倉庫

倉庫としての役割が低下してしまったことで、一時は建物を解体することも想定されます。

2000年頃までは、横浜・みなとみらい地区のシンボルとして重厚に佇んでいました。

当時、ほとんど手付かずの横浜赤レンガ倉庫は、落書きが多い建物で有名だったのです。

そのため、以前を知るハマっ子は「暗くて夜は近づかない場所」という印象があります。

そんな横浜赤レンガ倉庫を観光地として多くの方が訪れるよう、1992年に横浜市が取得しました。

その後、8年かけて保存を目的とした2棟の改修工事や補強工事が行われます。

1994年には、歩んできた歴史から建物全体を「横浜市歴史的建造物」に認定しました。

そして、2002年に現在の「横浜赤レンガ倉庫」としてオープンしたのです。

横浜市では、『ハマの赤レンガ』と呼ばれ多くの市民に親しまれてきたこの赤レンガ倉庫を、貴重な歴史的資産として保存し、また市民の身近な賑わい施設として活用するため、平成4年3月に国から取得しました。

赤レンガ倉庫ホームページ – 横浜市

取得後、建物補強のための工事を行うとともに、活用の方法について検討を進めてきた結果、「港の賑わいと文化を創造する空間」を事業コンセプトとして、横浜らしい文化を創出し、市民が憩い・賑わう空間として位置付けた赤レンガ倉庫の活用計画がまとまりました。(2号倉庫)は、その活用計画に基づき内部改修工事を実施し、2002年(平成14年)4月12日に新たに施設がオープンしました。

その甲斐もあり、2011年に国内初の「ユネスコ文化遺産保全のためのアジア太平洋遺産賞」優秀賞を受賞します。

受賞理由としては、以下の通りです。

9 年にわたる入念で繊細な修復作業により、この象徴的な倉庫は、横浜市民が現代的なスタイルの複合施設を楽しみながら、自分たちの街の産業遺産を顧みることのできる、活気に満ちた都市空間として甦りました。 倉庫を

「記者発表~赤レンガ倉庫がユネスコの賞を受賞しました!~」記者発表資料 – 横浜市

商業施設として再利用することは、「歴史的な貿易の拠点」

を思い起こさせます。創建当時の産業用建築における最先端技術を示して

きめ細かく復元されています。

耐震補強から歴史的な窓の細部に至るまで、極めて優れた一連の技術的手法によって展開されて

官民の優れたパートナーシップにより、赤レンガ倉庫は横浜港湾地域における都市再生のきっかけとなったものです。

「ユネスコ文化遺産保全のためのアジア太平洋遺産賞」は、アジア太平洋地域の文化遺産。

遺産の対象となるのは、官民共同で保全・修復などの条件を満たすものです。

この賞は民間・官民協力を推奨し、事業の成果を称える目的で2000年につくられました。

世界ではこれ以外に、築50年以上の文化的建築物や庭園などが賞を受賞しています。

「横浜赤レンガ倉庫」はもともと何の倉庫だった?

では「横浜赤レンガ倉庫」は、どのような倉庫として利用されていたのでしょうか?

横浜赤レンガ倉庫は、もともと横浜港の物流における「保税倉庫」でした。

保税倉庫は、海外から来た輸入手続きの済んでいない物資を一時的に保管する施設です。

国の貿易で不可欠な倉庫であり、横浜港と世界をつなぐ物流の重要な拠点でした。

そのため、名称も横浜赤レンガ倉庫ではなく「横浜税関新港埠頭倉庫」だったのです。

今でも、倉庫として使われていた名残りを施設の至る所で見ることができます。

横浜赤レンガ倉庫は「1号館」と「2号館」に分かれています。

外観の見た目はほとんど同じですが、館内の施設が大きく異なるのです。

ここからは、実際に「横浜赤レンガ倉庫」を散策しながら、ご紹介いたします。

館内にはおすすめスポットがたくさんあるため、訪れた際の参考にしてみてください。

1号館(文化施設)

1号館は、ホールや展示スペースが備わった3階建ての文化施設となっています。

館内で1番の特徴は、横に長く伸びた構造となっていることです。

横浜の文化や歴史を知るには、最適な場所となっています。

「芸術文化の創造」と「賑わいの創出」がコンセプトとなっている1号館。

1号館は若手アーティストの発掘など、以下のような場を目指しているのです。

- 芸術文化の多様な分野で活躍するアーティストが創造する場

- 自由な表現を繰り広げる場

- 領域を超えてジャンルレスに行き交う場

ちなみに、展示スペースとホールは、横浜市芸術文化振興財団が運営しているのです。

展示スペースやホールは貸出を行っているため、展示会なども定期的に開催されています。

思ったよりも広く、新しい館内はとても利用しやすくなっていました。

2号館(商業施設)

2号館は、ショップやレストランなどが揃った3階建ての商業施設となっています。

約60店舗もある館内は、1号館と同様で横に長い造りとなっていました。

ショップには、ファッション・コスメ・雑貨・占い・似顔絵などの店舗が入っています。

ここでしか買えない「限定商品」もあるため、おみやげを選びにもぴったりですね。

また「横濱たちばな亭」や「崎陽軒」など、横浜で味わえるレストランもありました。

ハマっ子が教える「横浜発祥グルメ」おすすめスポット – 横浜で暮らそう

「横浜赤レンガ倉庫」はイベントも充実!

音楽フェス・グルメイベント・クリスマスマーケットなどが開催されています。

1年を通して開催されるイベントに合わせて、横浜赤レンガ倉庫を訪れるのもアリですね。

特に人気なのが、毎年11月〜12月に開催されるクリスマスマーケットです。

「クリスマスマーケット」とは、クリスマスまでの4週間「アドベント」を楽しむドイツの伝統的なイベントです。クリスマスマーケットは、ドイツやオーストリアの都市の広場で行われるイベント。

ドイツ圏ではほぼ全ての都市、小都市で行われる。夜が長く天気の悪い冬のドイツの呼び物として定着している。

さらにはヨーロッパ全体、世界中の多数の国にも広まり、開催されている。通常、期間はアドベント(降臨節、待降節)の4週間である。大きなクリスマスマーケットでは、広場の中心に巨大なクリスマスピラミッドが設置され、この周囲でホットワインやホットチョコレートが売られる。 その周囲には日本の縁日のように、広場や通りに出店が並び、簡単な食事や土産物が売られる。中には台所用品など実用品も売る店もある。出店は日本のそれよりもずっと大きく、木造の家屋のような作りになっている。メリーゴーランドや観覧車なども設置される。

クリスマスマーケット – Wikipedia

クリスマスマーケット期間中の入場者数は、約80万人以上です。

高さ約10mのモミの木でできたクリスマスツリーの輝きは圧巻です。

木製の小屋「ヒュッテ」ではフード・ワイン・クリスマス雑貨などを販売しています。

ドイツにいるような本場さながらの雰囲気を楽しめるのです。

また、毎年4月から約1か月は「FLOWER GARDEN」が開催されます。

このイベントは、2007年のリニューアルオープン5周年記念で開催されたのが始まり。

毎年テーマを変えながら、さまざまな花が披露される春の恒例イベントとなっています。

一面が絨毯のようなお花畑は、インスタ映えする絶好のフォトスポットです。

イベントが盛りだくさんの横浜赤レンガ倉庫に、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。

【2021年最新版】横浜で春の花が楽しめる!おすすめスポット – 横浜で暮らそう

【2021年最新版】横浜のイルミネーションはいつから?そしてクリスマス情報 – 横浜で暮らそう

「横浜赤レンガ倉庫」へのアクセスは?

それでは「横浜赤レンガ倉庫」までのアクセスについてお伝えします。

電車で訪れるには、みなとみらい線「馬車道駅」「日本大通り駅」が最寄り駅です。

「馬車道駅」からの行き方は、4番出口を出て「万国橋通り」を進みます。

途中の街並みもレンガ造りで、とても歴史ある雰囲気です。

よく見ると、街灯も「ガス灯」となっており、レトロでオシャレですね。

みなとみらいが一望できる「万国橋」を渡ると、右側に赤レンガ倉庫が見えてきます。

他にも、JR線「桜木町駅」や「関内駅」も近いですが、徒歩で約15分となっていました。

「桜木町駅」からの場合は、観覧車を眺めながら「汽車道」を通るのがおすすめです。

「汽車道」は「桜の名所」としても有名で、春には桜が満開となります。

「横浜赤レンガ倉庫」で歴史とショッピングを楽しもう!

最後まで読んでいただきありがとうございます。

ここまで「横浜赤レンガ倉庫」の歴史や魅力についてお伝えしました。

少しでも参考にしていただければ幸いです。

横浜で有名な人気の観光スポット「横浜赤レンガ倉庫」。

1年を通して多くのイベントが開催されていますが、さまざまな歴史を歩んできました。

これまでの建物にまつわる思い出や歴史を深く知った上で、満喫してみるのもアリですね。

どこか懐かしさを感じる「横浜赤レンガ倉庫」でいつもと違った楽しみ方をしてみませんか。