横浜にトマトケチャップ発祥の地がある!?

日本でトマトケチャップ発祥の地は、横浜市神奈川区「新子安」です。

ケチャップは、料理に欠かせない調味料の1つ。

ケチャップが日本で初めて作られた横浜に、歴史を伝える記念碑が立っています。

ここでは、神奈川区の「トマトケチャップ発祥の地」を紹介するコンテンツです。

横浜にトマトケチャップ発祥の地がある!?

トマトケチャップは、日本の料理に欠かせない調味料の1つです。

ナポリタン ハンバーグ オムライス フライドポテト など…

料理を味付けるほか、食材や完成した料理のディップにも使われます。

「ケチャップ」は、一般的にトマトが原材料の「トマトケチャップ」を指すのです。

ただし、世界ではフルーツケチャップと呼ばれるものも製造されていました。

これは、リンゴやパイナップルなどのフルーツが原料となっているのが特徴。

そんなケチャップが日本で初めて作られたのは、明治時代の1896年です。

横浜の「清水屋」という会社がトマトケチャップを日本で初めて販売しました。

そのため、現在は日本の「横浜がトマトケチャップ発祥の地」と言われています。

トマトケチャップの歴史を伝える記念碑が神奈川区「新子安」に立っているのです。

「トマトケチャップの歴史は?」「新子安ってどんなところ?」「アクセスは?」

今回は、横浜市にある「トマトケチャップ発祥の地」についてお伝えします。

新子安は「トマトケチャップ発祥の地」

トマトケチャップの発祥となった場所が、ここ「新子安」にあります。

意外と知られていませんが、日本のトマトケチャップは横浜発祥なのです。

これを記念した石碑が、神奈川区の国道15号線沿いにありました。

記念碑は御影石で作られ、茶褐色となっています。

この茶褐色は、トマトケチャップの赤色をイメージした色なのでしょう。

周囲には玉砂利が敷かれ、木の小さな囲いがありました。

ただし、記念碑のすぐ横にあった何かを祀ったような石の正体は分かりません。

トマトケチャップの原料は「熟したトマト/玉ねぎ/酢/塩/砂糖」。

その味付けはメーカーによって異なり、セロリなどの野菜が加わることもあります。

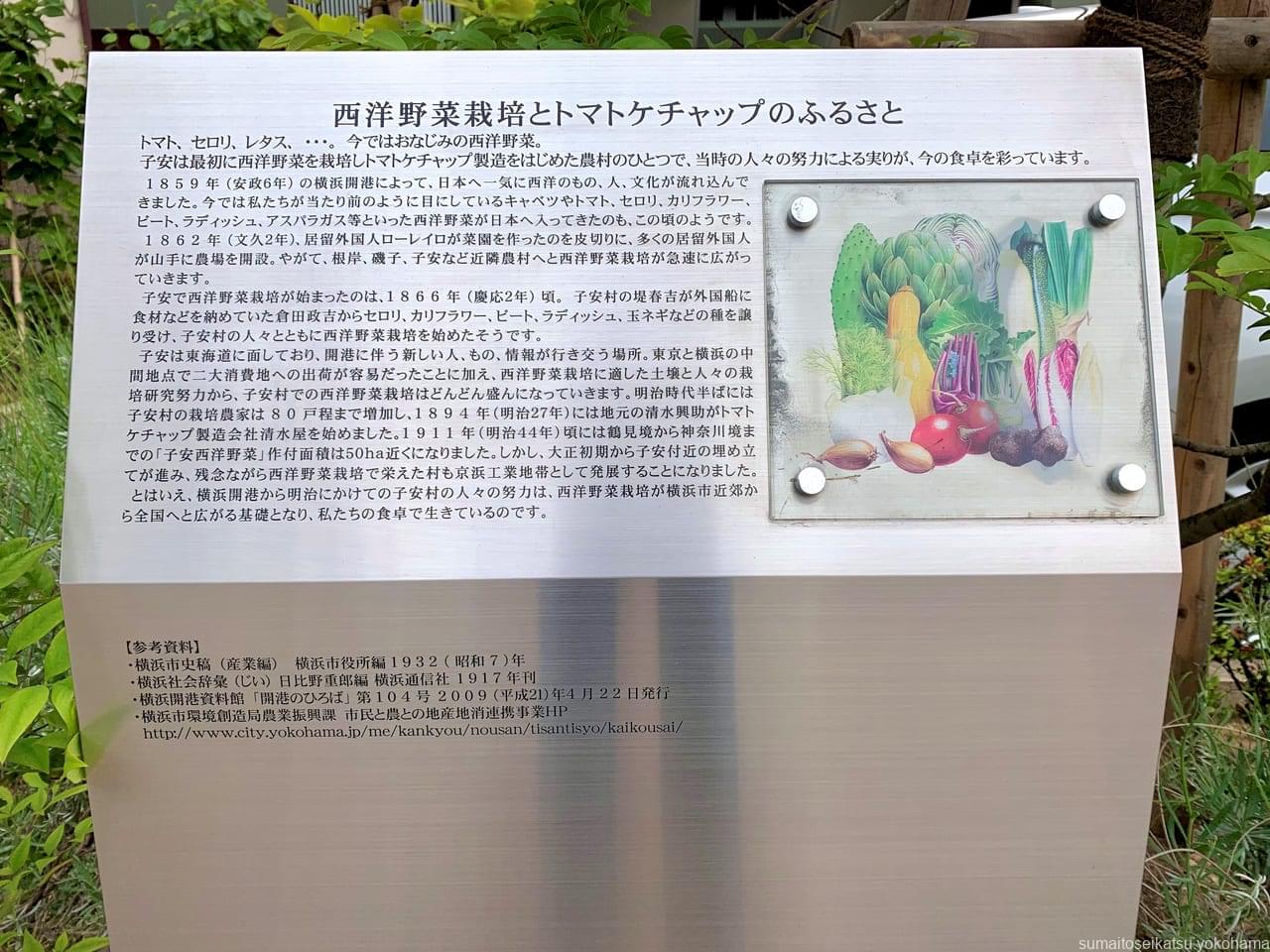

記念碑の近くには、歴史などを説明する案内板が設置されていました。

当時の新子安は海が近かったため、西洋野菜を栽培する地域には適していなかったのです。

しかし、新子安という地域で西洋野菜の栽培を実現できた理由なども記載されています。

1859年(安政6年)の横浜開港によって、日本へ一気に西洋のもの、人、文化が流れ込んできました。今では私たちが当たり前のように目にしているキャベツやトマト、セロリ、カリフラワー、ビート、ラディッシュ、アスパラガス等は日本へ入ってきたのも、この頃のようです。

西洋野菜栽培とトマトケチャップのふるさと – トマトケチャップ発祥の地記念碑案内板より

子安で西洋野菜栽培が始まったのは、1866年(慶応2年)頃。子安村の堤春吉が外国船に食材などを納めていた倉田政吉からセロリ、カリフラワー、ビート、ラディッシュ、玉ネギなどの種を譲り受け、子安村の人々とともに西洋野菜栽培を始めたそうです。

子安村は東海道に面しており、開港に伴う新しい人、もの、情報が行き交う場所。東京と横浜の中間地点で二大消費地への出荷が容易だったことに加え、西洋野菜栽培に適した土壌と人々の栽培研究努力から、子安村での西洋野菜栽培はどんどん盛んになっていきます。明治時代半ばには子安村の栽培農家は80戸程まで増加し、

1911年(明治44年)頃には鶴見川境から神奈川境までの「子安西洋野菜」作付面積は50ha近くになりました。

日本における歴史

国産製品は1896年(明治29年)に横浜で清水與助が創業した清水屋が、1903年(明治36年)に製造販売を開始したという記録が横浜開港資料館所蔵の資料に残っており、これが最初の国産ケチャップであると考えられる。この清水屋ケチャップは、1913年に南区で開かれた勧業共進会で銅賞を受賞し、宮内庁御用達にもなったという。

ケチャップ – Wikipedia

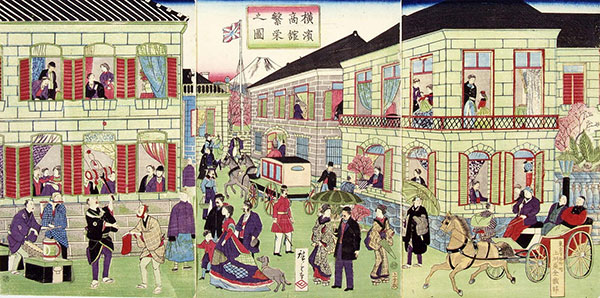

ケチャップは、明治時代の文明開化で西洋料理とともに海外から伝わりました。

国産のケチャップとしては、1896年に子安村にあった清水屋が初めて製造したとされています。

「文明開化と馬の浮世絵」- 公益財団法人馬事文化財団

当時、日本で最初に発売された清水屋の「トマトケチャップ」。

ハイカラなパッケージとデザイン性の高い瓶が目を引く、オシャレな商品でした。

しかし、大正初期に子安周辺が京浜工業地帯に変化したことで栽培環境が一変します。

その後、1908年に現在でも有名なカゴメ株式会社が家庭用トマトケチャップを発売。

このような理由から、日本初と言われたトマトケチャップは姿を消していったのです。

横濱屋本舗は、2007年に幻だった清水屋トマトケチャップを当時のパッケージで復刻。

「トマトケチャップ/旨辛のハバネロトマト/横濱ナポリタン」などが販売されています。

時代を超え、清水屋の「トマトケチャップ」が歴史ある味として甦りました。

当時の味が気になる方は、購入してみてはいかがでしょうか。

ハマっ子が教える「横浜発祥グルメ」おすすめスポット – 横浜で暮らそう

新子安ってどんなところ?

新子安は、横浜市神奈川区にある街です。

新子安の最寄り駅は、JR線「新子安駅」と京急線「京急新子安駅」の2つ。

「新子安」という地名の由来は、以下の通りとなっています。

古くは橘樹郡子安村の一部で、1911年(明治44年)に横浜市に編入、横浜市子安町の一部となる。1936年(昭和11年)11月1日、子安町字溝下・打越・神之木の各一部から新子安を新設。地名は、地元に定着していた通称から採られた。1966年5月1日に住居表示実施に伴い新子安・子安台・神之木台の各一部もって新子安一・二丁目を新設。

新子安 – Wikipedia

現在の新子安は、駅の南側に京浜工業地帯の工場が広がっています。

面影を感じることはできませんが、明治時代には海水浴場スポットだったのです。

昭和初期まで賑わっていた「新子安海水浴場」は、埋立地にできた人工海水浴場。

そのため、当時は海に欠かせない砂浜のビーチはなく、そのまま海が広がっていたそう。

毎年夏になると、多くの海水浴をする人々で賑わっていました。

新子安海水浴場

レジャーとしての海水浴が定着するのは、明治後期から大正期にかけてのことである。このころ、全国各地に鉄道会社や新聞社などが海水浴場を設置するようになったが、横浜でも開設されている。

館報「開港のひろば」第109号 – 横浜開港資料館

明治43年1月に京浜電気鉄道が発行した『京浜遊覧案内』は、子安あたりの海岸は「波清くして鹹(しお)濃ければ、海水浴場に適好の地なり

海水浴場は、広さ150間(約272・8メートル)四方の海面で、更衣室兼休憩所が設けられた。余興が行なわれ、海上ブランコ・浮土俵・樽落としなどの設備を備えた。

遠浅の海水浴場は女性や子供に人気が有り、東京からの入場者も多く、昭和はじめまで賑わった。

休日は横浜唯一の海水浴場「海の公園」へ行こう – 横浜で暮らそう

記念碑への交通アクセスについて

それでは「トマトケチャップ発祥の地」記念碑への行き方と交通アクセスをお伝えします。

アクセスは、JR線「新子安駅」京急線「京急新子安駅」南側から歩いて約2分です。

この2路線はそれぞれ駅舎が隣接しており、目と鼻の先に建っています。

乗り換えは便利ですが、屋根がない場所を歩くので雨の日には傘が必要です。

新子安駅前にはロータリーがあるため、国道15号線沿いの大通りまで出ましょう。

横断歩道を渡って左に曲がり、鶴見方面へまっすぐ進みます。

約50m進むと「トマトケチャップ発祥の地」と書かれた茶褐色の記念碑が見えました。

記念碑を知らなければスルーしてしまうほど、ひっそりと建っているのです。

意外と地元の方々でも素通りしてしまうほど、穴場スポットとなっていましたよ。

目印は横浜市営バス「新子安」バス停で、記念碑は停留所のすぐ横にあります。

新子安で「トマトケチャップ発祥の地」を巡ろう

最後まで読んでいただきありがとうございます。

ここまで、神奈川区にある「トマトケチャップ発祥の地」の見どころをお伝えしました。

少しでも参考になれば幸いです。

日本のトマトケチャップは横浜発祥で、料理に欠かせない調味料の1つ。

そんなトマトケチャップの歴史を伝える記念碑が新子安に立っています。

記念碑は、意外と地元の方々でも素通りしてしまうほど、穴場スポットとなっていました。

「なぜ新子安で作り始められたの?」「トマトケチャップの歴史とは?」

一方で、このようなトマトケチャップ誕生秘話などを知ることができるのです。

そんな穴場スポットである「トマトケチャップ発祥の地」を巡り、歴史を感じてみませんか。