横浜の水害について 台風被害について学ぶ

横浜の水害について 台風被害について学ぶ

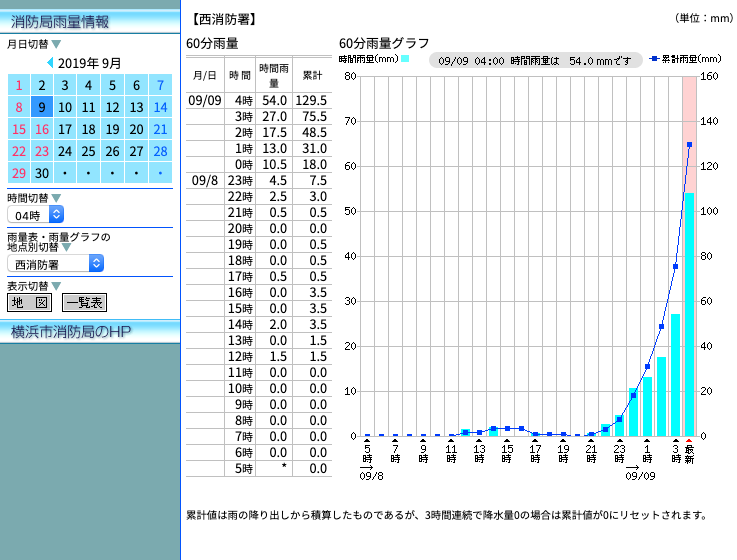

2019年9月9日、首都圏の大きな影響を与えた台風15号

大きな災害より翌日の交通機関の影響が強く印象に残る台風でした。

横浜は関東平野にありながら川による水害や台風被害たまに起こる。

この台風をきっかけとして横浜の水害や台風被害について 伝えます

横浜の災害に対する地形から水害に弱い地形

横浜市の資料を抜粋します

横浜の地形は、丘陵地、台地・段丘、低地及び埋立地に分けられ、

丘陵地は標高は60 ~ 100mで北に向かって高く

南側の丘陵地の標高は80 ~ 160mで北部より標高も起伏量も大きく、三浦半島に続く三浦丘陵の北端部を占めています。

これは何を意味しているのか、港北から青葉にかけて、また金沢区あたりは標高が高く

中心部に近い、神奈川、西、中、南区は低地になります。

資料を引用します

谷底低地は上流部では勾配がある程度大きいのですが、下流部はほとんど平坦な三角州

性低地のため、水害を受けやすくなっています。

海岸部には埋立地が造成され、海岸線はほとんどが人工的な地形に改変されました。か

つては、海に面する急崖となっていた丘陵地や台地のはずれは、内陸に入ってしまいました。海に面していたがけに限らず、丘陵地や台地を刻んでいる谷の斜面にも急崖が多く、過去には、多数の崩壊が記録されています。

横浜市西区に住む私は過去なんどか水害に怯え、2004年には

横浜駅西口が洪水になったことがあります。

これも横浜市の地形がそうさせています。

また、2019年の台風15号でも、保土ケ谷区や金沢区はがけ崩れが多く発生をしています。

横浜 川の氾濫 水害予防対策

<抜粋>

横浜市では、市内56河川のうち治水上重要な28河川について、時間降雨量約50㎜への対応を当面の目標とした改修を進めています。平成29年度末現在、28河川の計画延長85.5kmのうち、89.3%が改修済となっています。また近年、気候変動の影響などから大型台風や局地的大雨が増加傾向にあり、浸水被

害の危険性が高まっていることから、更なる治水安全度の向上のための取組を進めます。

ここでも横浜の水害については記載されています。

横浜市の内水ハザードマップ では次の川が氾濫する可能性から考えて

浸水想定地域の一覧がでています。

次に代表的な横浜を流れる河川について紹介いたします。

横浜の代表的な川 鶴見川

鶴見川は、東京都町田市を源流として神奈川県横浜市鶴見区の河口から東京湾に注ぐ特定都市河川。

横浜で影響をうけるのは青葉区、緑区、都筑区、港北区そして鶴見区

鶴見川は、流域の市街化が進んでいて水害が起こりやすく、

保水・遊水機能の確保などを流域全体で進めていく「総合治水対策」の対象河川となり、緑地の保全や調整池の設置など、雨を一気に川へ流さないための流域対策と、ポンプ場の整備などの下水道対策と一体となって、河川の整備を進めているとのこと

1938年(昭和13年)から、2004年(平成16年)までの約70年間に17回の水害に見舞われた(水害の要因のほとんどは台風性の降雨)

昭和57年台風18号では、2日雨量218mmを記録。床上・床下浸水の被害は約2,710戸。この経験で様々な洪水対策が進み川自体から水が溢れる外水氾濫は発生していないとのこと。

想定外の雨量が多い現在、鶴見川は比較的暴れない川なのかもしれません。

帷子川の暴れ方は記憶に新しい

帷子川は、旭区、保土ケ谷区、西区 神奈川区に接し、西区のみなとみらい地区と神奈川区のポートサイド地区にまたがる場所で横浜港に注ぐ川。

もともとは蛇行の激しい暴れ川で水害の多い川でしたが、整備に整備を重ね分水路をつくり治水対策によって、災害の少ない川になっています。

とはいえ 平成16年22号台風の被害によって横浜駅西口の五番街、南幸地域は洪水に襲われました。

横浜の帷子川はなぜ 台風による被害が少なかったのか – 横浜で暮らそう

横浜の水害について川が氾濫する地域

横浜の水害の原因は台風と大雨による川の氾濫

今回触れなかったがけ崩れについては保土ケ谷区や金沢区が多く発生しています。

川が氾濫しやすい地域は 南区(大岡川)、中区、西区です。

よほどの降雨量がない限り川の氾濫はありません。

横浜は人口が多く、災害が起きたそのあとは市の予算(川の場合、県も関わる)により災害対策がかなり早いタイミングで行われます。

ただその「よほどの降雨量」が最近の日本ではよくあります。

皆さんが住んでいる、またはこれから横浜で暮らしを考えている方へは、横浜市防災情報のページをおすすめいたします。