新子安に住んでみよう 暮らしてみよう

みなさんは「新子安」をご存知でしょうか?

そしてどんなイメージがありますか?

このコンテンツでは「新子安での住まい」についてご紹介いたします。

横浜「新子安」で住まいをお探しの方は、是非ご検討ください。

新子安に住んでみよう 暮らしてみよう

横浜といえば、観光名所の多い西区や中区のイメージが強いと思います。

しかし、横浜に住むなら、18区で穴場な住みやすい街「新子安」がおすすめです。

新子安は、駅の北側と南側で街の雰囲気が変わります。

そのため、ファミリーや一人暮らしなど幅広い世代に住みやすいのが魅力です。

今回は、そんな「新子安の暮らし」についてお伝えします。

新子安ってどんなところ?

新子安は、横浜市18区のなかでも東部に位置する「横浜市神奈川区」にあります。

新子安という地名の由来は、以下の通りです。

古くは橘樹郡子安村の一部で、1911年(明治44年)に横浜市に編入、横浜市子安町の一部となる。1936年(昭和11年)11月1日、子安町字溝下・打越・神之木の各一部から新子安を新設。地名は、地元に定着していた通称から採られた。1966年5月1日に住居表示実施に伴い新子安・子安台・神之木台の各一部もって新子安一・二丁目を新設[8]。

新子安 – Wikipedia

また、新子安の歴史は、明治時代までさかのぼります。

現在は、駅の南側が京浜工業地帯の工場となっていますが、明治時代には海水浴場が広がっていたのです。

新子安海水浴場

レジャーとしての海水浴が定着するのは、明治後期から大正期にかけてのことである。このころ、全国各地に鉄道会社や新聞社などが海水浴場を設置するようになったが、横浜でも開設されている。

明治43年1月に京浜電気鉄道が発行した『京浜遊覧案内』は、子安あたりの海岸は「波清くして鹹(しお)濃ければ、海水浴場に適好の地なり

海水浴場は、広さ150間(約272・8メートル)四方の海面で、更衣室兼休憩所が設けられた。余興が行なわれ、海上ブランコ・浮土俵・樽落としなどの設備を備えた。

遠浅の海水浴場は女性や子供に人気が有り、東京からの入場者も多く、昭和はじめまで賑わった。

館報「開港のひろば」第109号 – 横浜開港資料館

昭和初期まで賑わっていた「新子安海水浴場」は、埋立地につくられた人工海水浴場でした。

そのため、当時は海に欠かせない砂浜のビーチはなく、そのまま海が広がっていたそうです。

現在は、首都高速道路横羽線「子安IC」近くにあります。

このようなことから駅周辺は、多くの歩道橋や地下通路がありました。

やや複雑な構造となっていて、徒歩や自転車での利用は少し不便かもしれません。

ただ、ほとんどの歩道橋にエレベーターが設置されているため、ベビーカーでも安心ですね。

休日は横浜唯一の海水浴場「海の公園」へ行こう – 横浜で暮らそう

京急新子安駅と新子安駅の違いとは?

新子安は、2つの路線が乗り入れる駅となっています。

京急線「京急新子安駅」と、JR線「新子安駅」です。

この2路線が隣接している駅はあまり多くないため、珍しい駅となっています。

駅自体は、神奈川区子安通2丁目にあり、それぞれ駅舎は約50mの距離に建っているのです。

そのため、乗り換えは便利ですが、屋根がない場所を歩くため、雨の日には傘が必要となります。

京急線「京急新子安駅」の歴史は古く、1910年に開業します。

その後、1943年にJR線の前身となる運輸通信省線「新子安駅」が開業したのです。

それに伴い、京急線には「京浜」の名前を付けて「京浜新子安駅」に改称されました。

1910年(明治43年)3月27日 – 新子安駅として開業。1943年(昭和18年)11月1日 – 省線新子安駅が開業したため、「京浜」を冠して京浜新子安駅に改称。

京急新子安駅 – Wikipedia

駅の南側と北側には、それぞれタクシー乗り場があり、常に2台が待機していました。

急にタクシーを利用することになっても安心ですね。

横浜 神奈川区に伝わる「浦島太郎伝説」とは? – 横浜で暮らそう

新子安駅周辺のおすすめスポット

ここからは、新子安の街を散策しながら、見どころについてご紹介いたします。

今回は、京急線「京急新子安駅」から下車してみました。

訪れた際は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

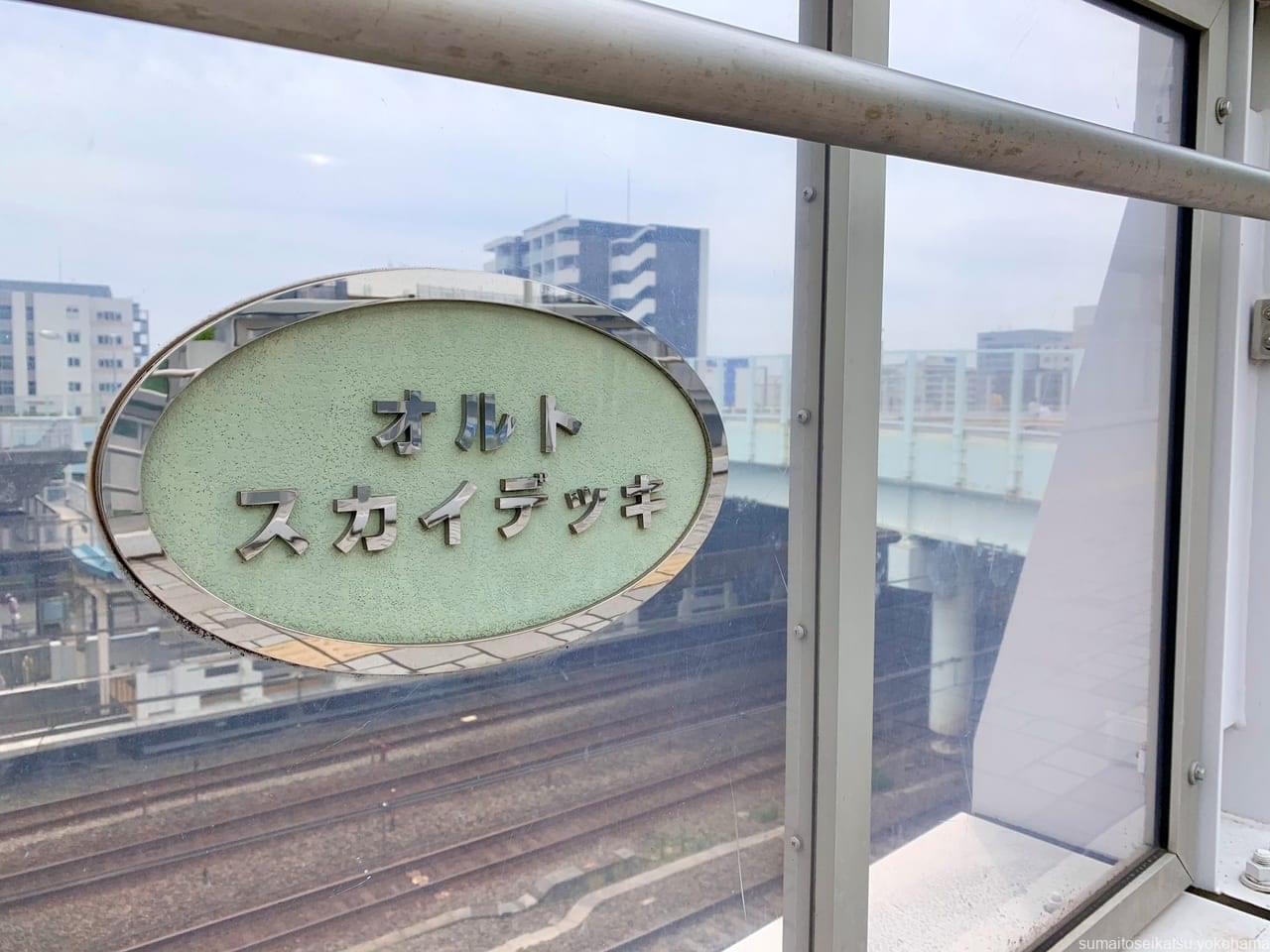

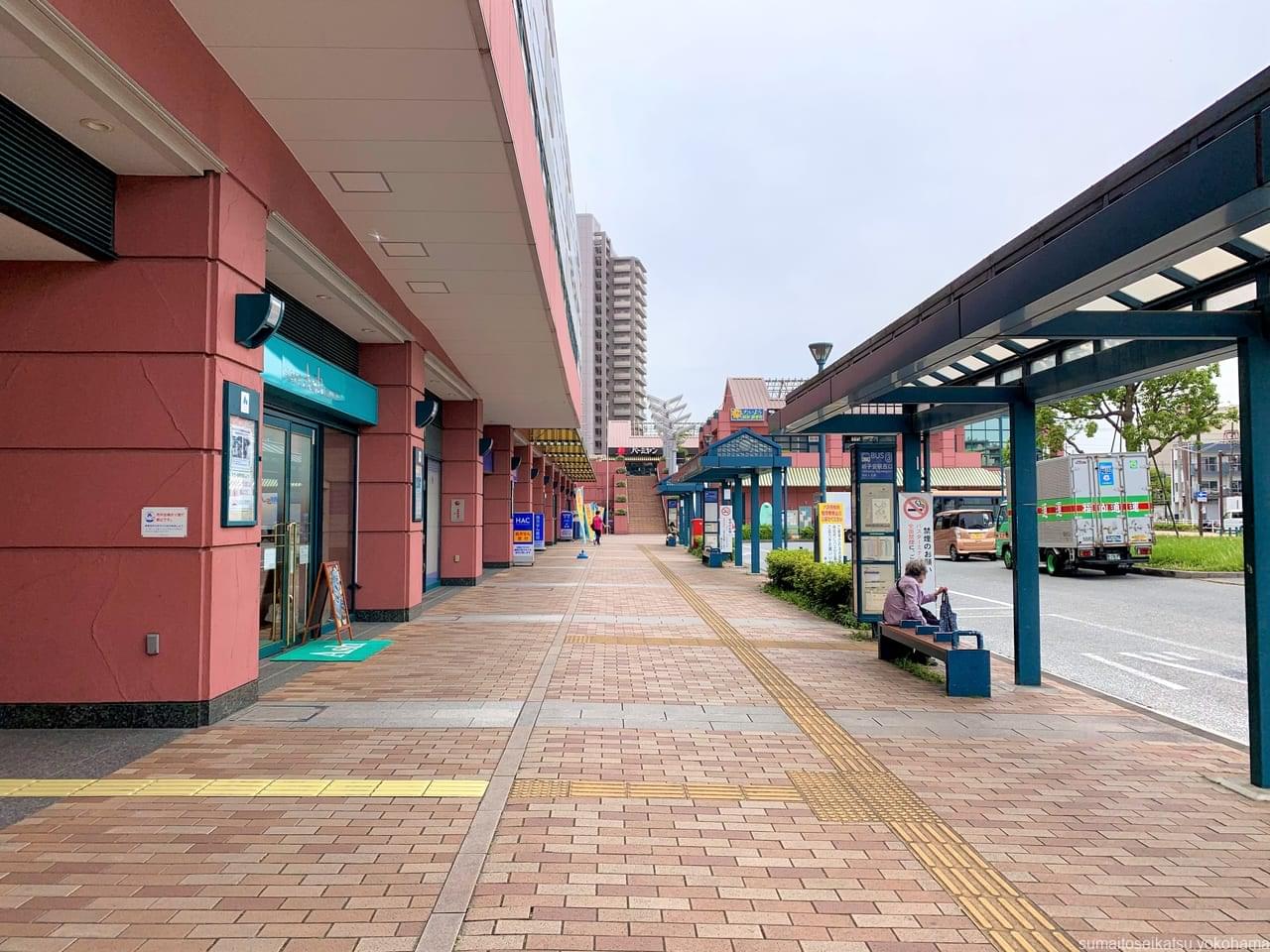

新子安駅東側の複合施設「オルトヨコハマ」

まず駅の東側の歩道橋「オルトスカイデッキ」で続いているのが「オルトヨコハマ」です。

2000年に開業・1997年に決定した横浜市の都市計画「ゆめはま2010プラン」で完成した複合施設となっています。

40階の高層ビルには、333戸の住宅マンションと商業施設で構成されています。

低層階にある商業施設には、下記のような店舗が入っています。

- スーパー

- レストラン

- 郵便局

- 銀行

- カフェ

- 書店

- 地域ケアプラザ など…

新子安は「トマトケチャップ発祥の地」

食材の味付けに欠かせない調味料といえば、マヨネーズとトマトケチャップ。

そんなトマトケチャップの発祥となった場所が、ここ「新子安」にあります。

京急新子安駅の南側・国道15号線沿いにあるのが「トマトケチャップ発祥の地」の記念碑です。

知らないとスルーしてしまうほど、ひっそりと建っていました。

電車が境内の真ん中を走る「遍照院」

遍照院は「京急新子安駅」から生麦方面へ約500mの場所にある高野山真言宗の寺院です。

遍照院で1番の特徴が、境内の真ん中を電車が走る珍しい光景が見れます。

鉄道を撮影するファン(撮り鉄)の方々には、有名な写真スポットとなっているのです。

遍照院は、別名「踏切寺」とも呼ばれているのです。

私が訪れた際にも何度か電車が通過しましたが、周囲に遮る建物がありません。

そのため、躍動感ある大迫力の電車を撮影することができました。

どこからでも撮り放題となっている遍照院が人気であることも納得ですね。

写真撮影を終え、踏切を渡った先に佇んでいるのは、右から「遍照院」と右から書かれた山門です。

木造が立派な山門は趣き深く、歴史を感じさせますが、その歴史は室町時代まで遡ります。

1458年(長禄2年)祐等の開基と伝えられる。 創建当時は一之宮神社付近にあったが、1590年に東海道沿いの当地に移された。 1945年の空襲などで幾度か焼失、現在の本堂は1956年の建立である。

遍照院(横浜市)- Wikipedia

もともとは、横浜駅方面へ約1km行った一之宮神社のあたりにありました。

1590年に現在の場所へ移された本堂は、1945年の横浜大空襲などで何度か焼失します。

しかし、1956年に建立されてからは現在のまま新子安の街を見守っています。

境内は、緑豊かでとても静かな雰囲気でした。

樹齢200年以上になるイチョウの木は「横浜市名木古木」にも指定されおり、迫力満点でした。

隠れ家カフェ「食堂 kacha kacha」

食堂 kacha kacha(カチャカチャ)は、新子安エリアにある隠れ家カフェです。

おしゃれな雰囲気と優しい味わいのご飯が人気となっています。

日替わりメニューは、カレーライス・オムライス・ハンバーグなどを中心としたメニュー。

ランチのみの営業ですが、お昼時には若い女性やファミリーで賑わます。

コロナ禍になってからは、テイクアウトのみで10種類の日替わり弁当を販売していました。

地元の方々に人気でたくさんのメニューがあるため、飽きずに楽しめそうですね。

さまざまな野菜も使用されていて、とても体に良さそうなメニューとなっているのが魅力です。

基本的に、すべてのお弁当が十五穀米となっていました。

ただ、白米に変更することもできるため、足を運んでみてはいかがでしょうか。

なお、人気のお弁当は売り切れ必至のため、事前に連絡してから訪れることをおすすめします。

このように、街を散策することで新たな魅力が見つかるかもしれませんね。

いつもとは違った横浜観光を楽しんでみてはいかがでしょうか。

新子安の治安について

ここからは、新子安に住むことになったら気になる「治安」についてお伝えいたします。

まず、新子安のある神奈川区の治安について横浜18区から比較します。

横浜市の統計によると、神奈川区の人口は第5位となっています。(2021年4月1日現在)

そこで「横浜市人口/世帯数」の上位5区を犯罪発生率から比較しました。

(犯罪発生率=犯罪数÷人口×1,000)

| 順位 | 区分 | 犯罪発生率(%) | 人口(人) |

| 1位 | 青葉区 | 0.51 | 310,920 |

| 2位 | 神奈川区 | 0.66 | 247,641 |

| 3位 | 鶴見区 | 0.67 | 297,059 |

| 4位 | 戸塚区 | 0.76 | 284,045 |

| 5位 | 港北区 | 0.79 | 358,939 |

参考:2021年1~3月累月暫定値 刑法犯 罪名別市区町村別 認知件数 – 神奈川県警察

神奈川区は、横浜市内で人口の多い港北区に比べて、犯罪発生率が低くなっています。

また、学校や商店街なども多くあるため、比較的「住みやすい街」です。

新子安の住み心地は?

新子安に住むなら、気になるメリットとデメリットをそれぞれ3つずつまとめてみました。

メリット(住みやすいポイント)

- 都心へのアクセスが良いこと

- 家賃が安いこと

- 治安が良いこと

デメリット(住みにくいポイント)

- 高速道路や国道の交通量が激しいこと

- 駅の南側に工場が多いこと

- 商業施設が少ないこと

新子安駅は、周辺に商業施設が豊富にあるわけではありませんが「住みやすい街」と言われる1番の理由は、アクセスが良いことです。

JR線「新子安駅」から「品川駅」まで約23分「東京駅」まで約37分と、どちらも乗り換えなしで行けます。

また「横浜駅」までは約7分で行けるため、休日のお出かけなどにも便利で過ごしやすい街となっています。

さらに、京急線「京急新子安駅」から「羽田空港第1・第2ターミナル駅」まで約27分です。

都心への通勤や突然の出張などを考えると、どちらも1時間以内で行けるのは嬉しいですね。

駅の北側は、入江町となっており、閑静な住宅街の落ち着いた雰囲気が広がっています。

また、スーパー・商業施設なども揃っているため、普段のお買い物にも困りません。

一方で、駅の南側はマンションなどの高層階の住宅エリアです。

また、国道15号線沿いにあるため、コンビニや飲食店も多くなっています。

ファミリー、外食派、一人暮らしの方々で京急線を利用する方には、南側の方が住みやすいかもしれません。

駅の北側から国道1号線沿いへ約20分歩くと、JR横浜線「大口駅」が見えてきます。

大口エリアは、商店街が立ち並んでいるため、とても活気のある場所です。

新子安に住むなら

最後まで読んでいただきありがとうございます。

ここまで、新子安に関する情報をお伝えしました。

少しでも参考になれば幸いです。

地元の方々に愛される新子安は、ファミリーや一人暮らしが住みやすい街となっています。

また、都心へのアクセスの良さから、人気が高く住みやすい穴場エリアです。

進化しつつある新子安の利便性には目が離せません。

これからの住まいに「新子安」を選択肢の1つとして考えてみませんか。

横浜で住むなら何区がいい 横浜18区から厳選 – 横浜で暮らそう