称名寺は横浜市金沢区の歴史ある庭園

日本の地名で「金沢」と言えば、石川県金沢市が有名です。

実は、横浜市内にも「金沢」と付く区があります。

横浜市金沢区は南東部に位置する、海と山に囲まれた自然豊かな場所です。

また、源頼朝が幕府を開いた鎌倉市に近いこともあり、歴史ある街となっています。

ここでは、そんな金沢区にある「称名寺」を紹介するコンテンツです。

称名寺は横浜市金沢区の歴史ある庭園

「称名寺」は、横浜市金沢区にある菩提寺です。

1258年頃、金沢北条氏一門の北条実時によって創建されました。

ここ称名寺は、鎌倉にある「極楽寺」とともに関東で2つしかない真言律宗の寺院です。

境内は、森や山に囲まれているため、自然豊かでのどかな場所にあります。

そんな境内で1番の魅力は、浄土式庭園が1年を通して異なる雰囲気を楽しめることです。

国宝や重要文化財も数多く残り、一部は境内の神奈川県立金沢文庫で見ることができます。

今回は、そんな横浜市金沢区にある「称名寺」についてお伝えします。

北条実時が創建した「称名寺」ってどんなところ?

称名寺は、もともと北条実時が六浦荘金沢の屋敷内に持仏堂を建てたことが始まりとされています。

金沢北条氏一門は、源頼朝が幕府を開いた1192年の鎌倉時代から発展した一族です。

このような理由から、広大な敷地に趣のある立派な建造物をつくることができました。

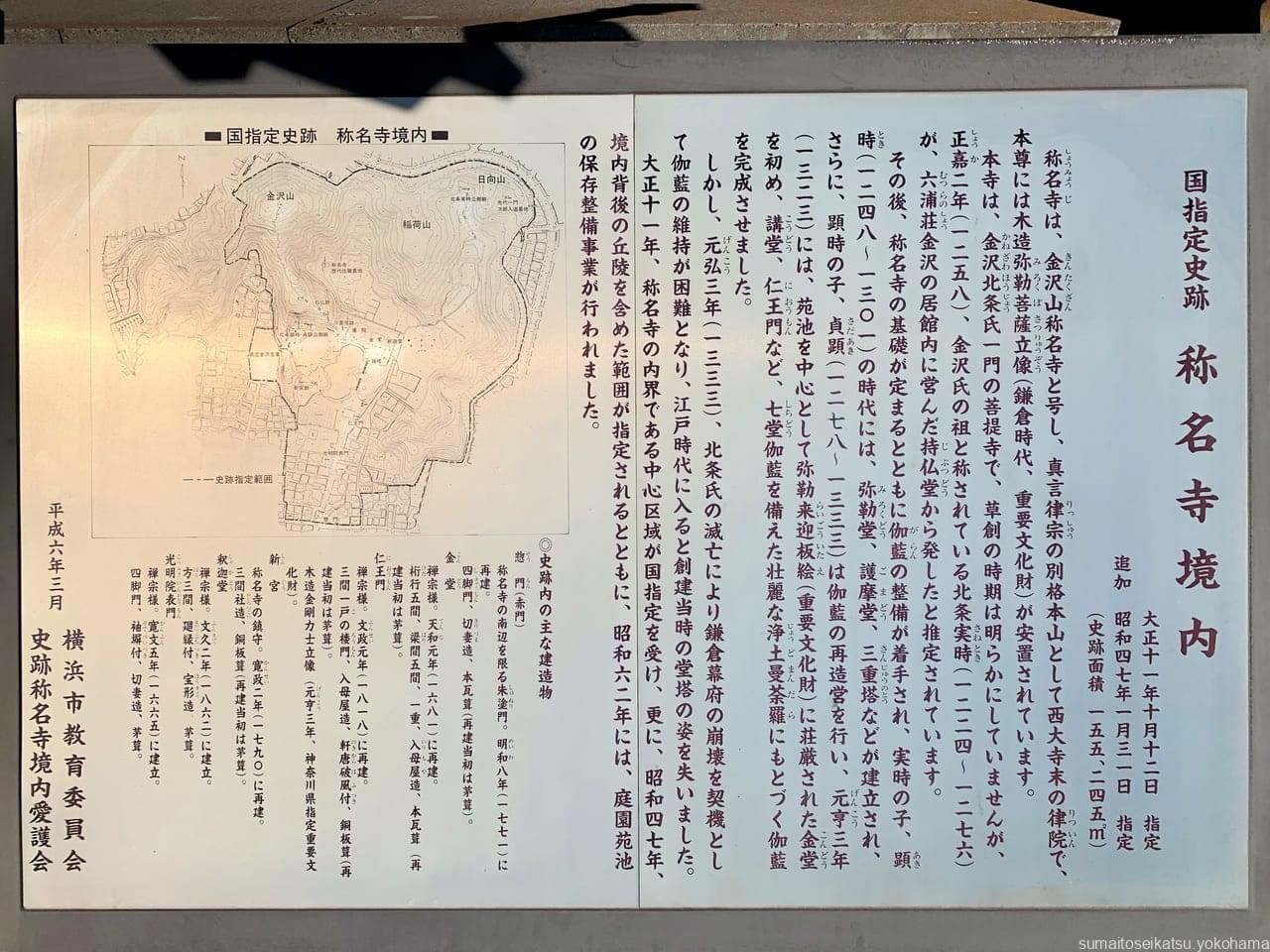

敷地面積4500坪を誇る境内も、現在は「国指定史跡」にも指定されています。

元弘3年(1333)に北条氏の滅亡により鎌倉幕府の崩壊を契機として伽藍の維持が困難となり、江戸時代に入ると、創建当時の堂塔の姿を失いました。

国指定史跡「称名寺境内」案内板 より

昭和62年には、庭園苑池の保存整備事業が行われました。

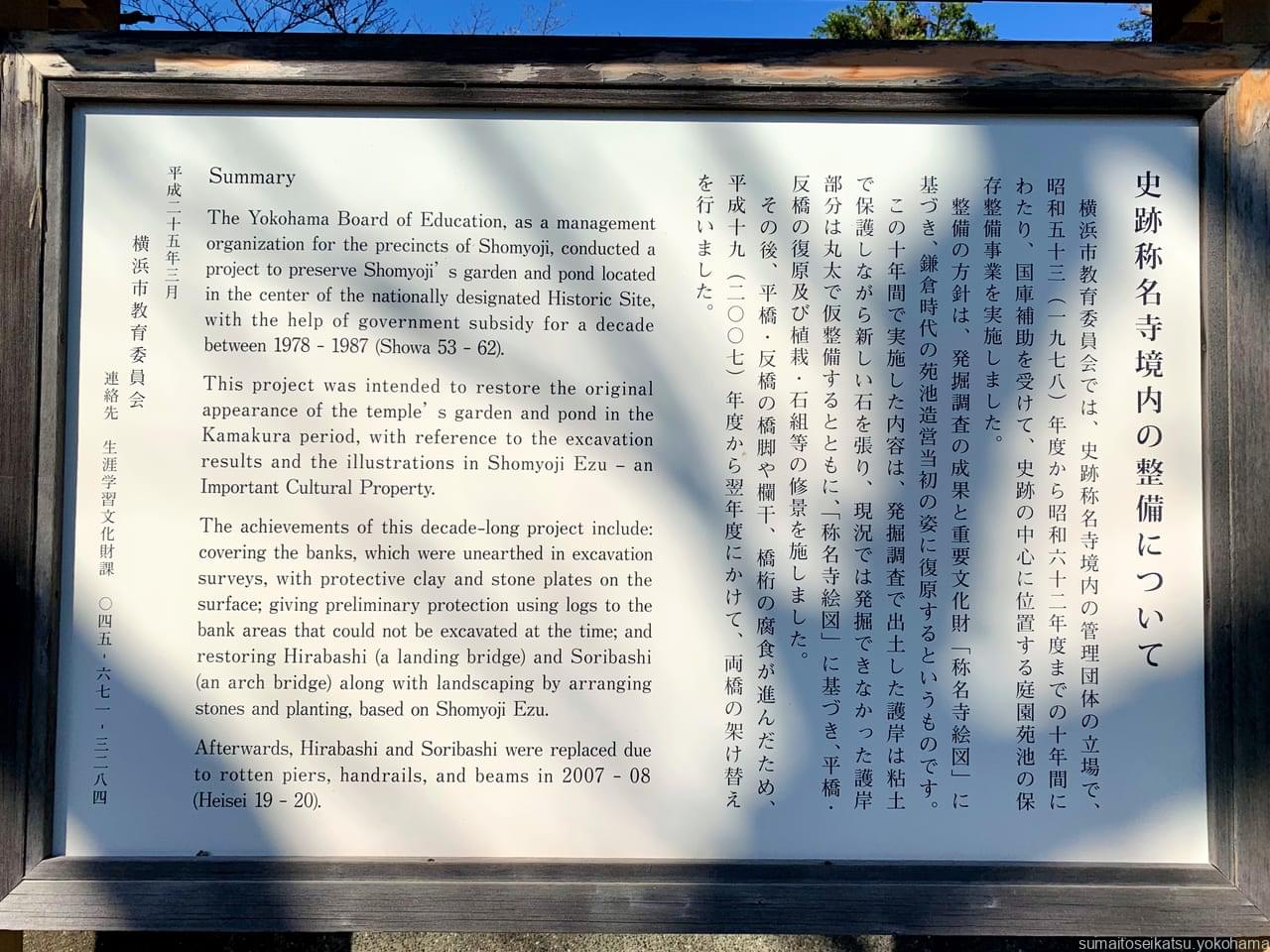

横浜市教育委員会では、史跡称名寺境内の管理団体の立場で、昭和53(1878)年度から昭和62年度までの10年間に

「史跡称名寺境内の整備について」案内板 より

史跡の中心に位置する庭園苑池の保存整備事業を実施しました。

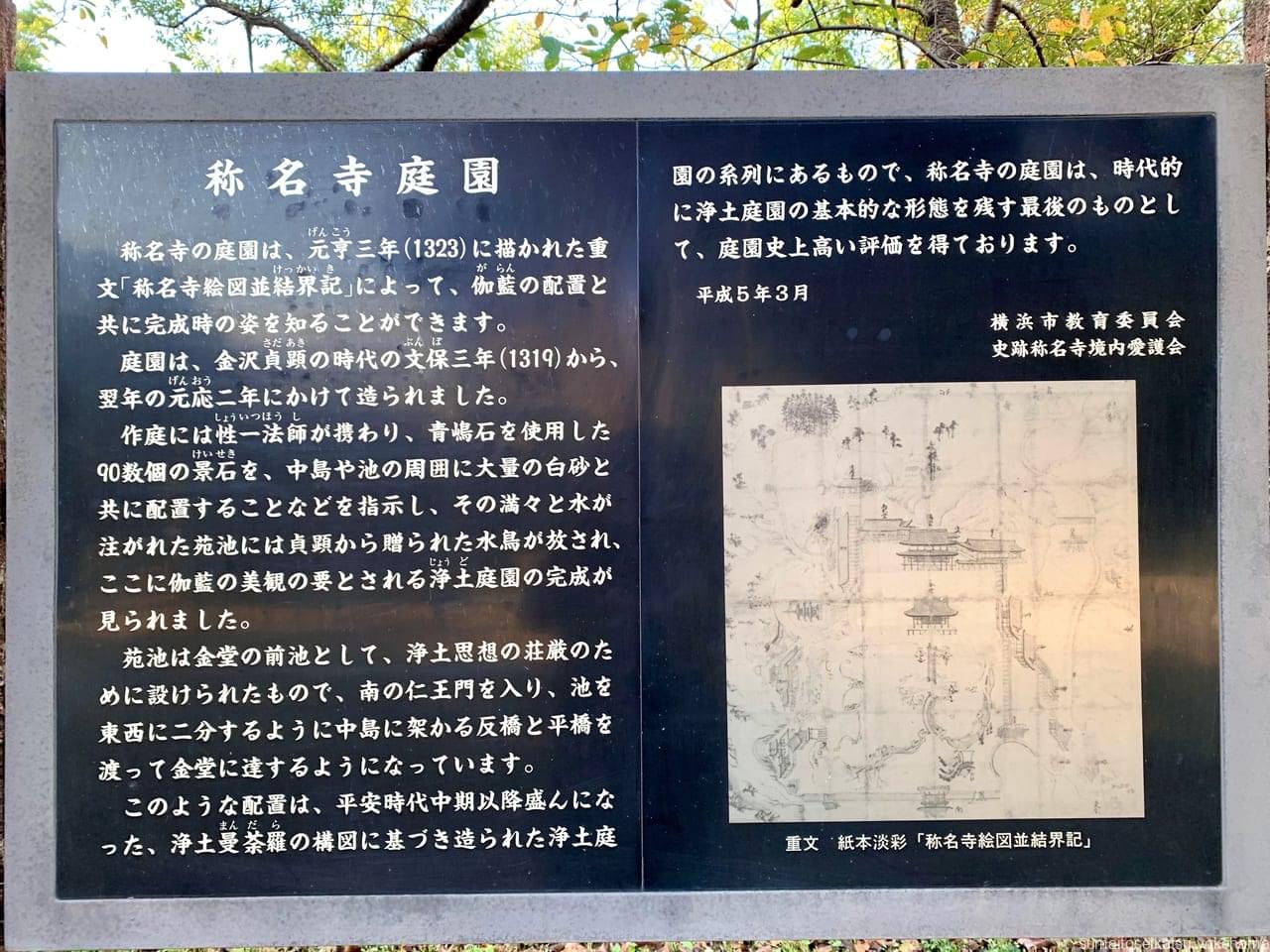

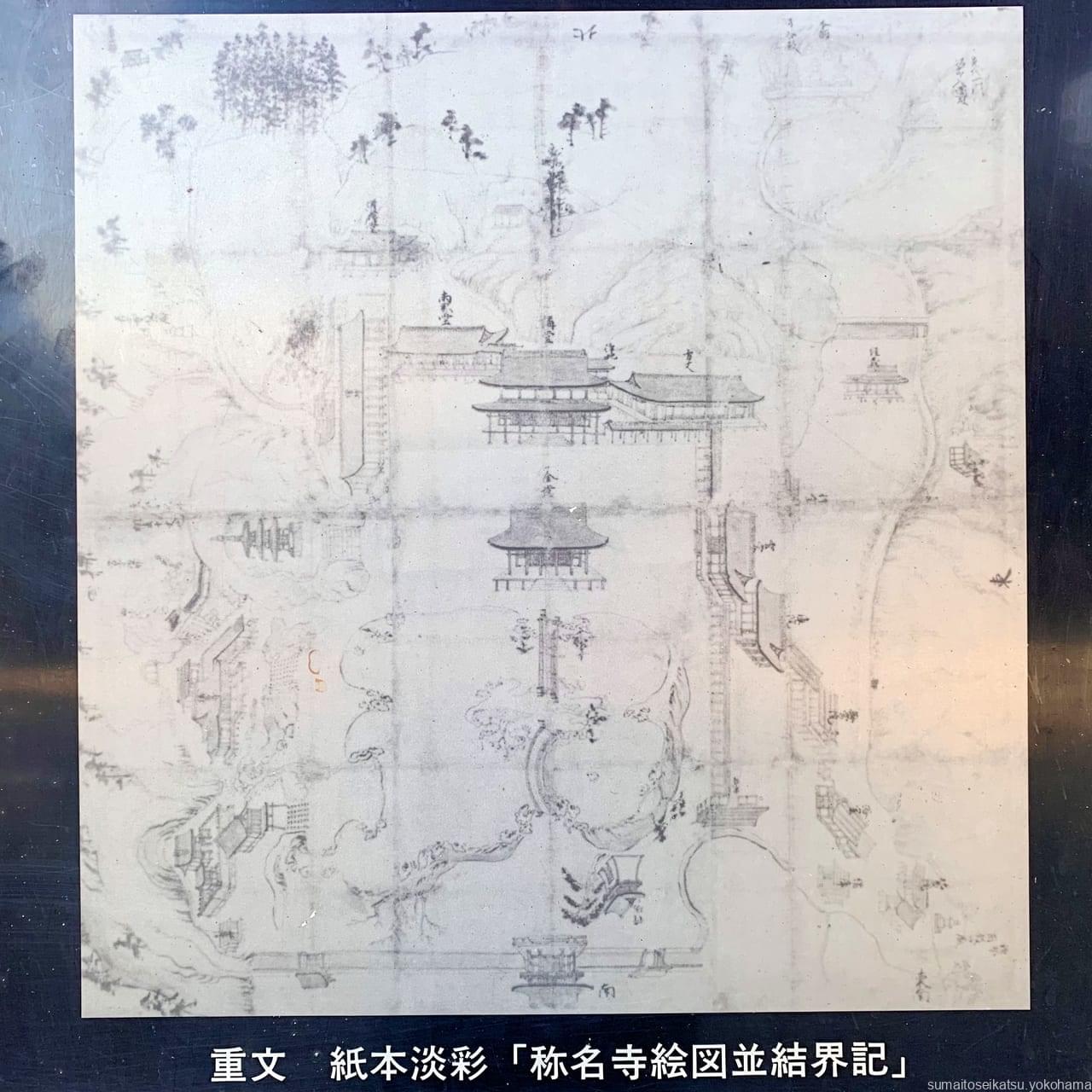

整備の方針は、発掘調査の成果と重要文化財「称名寺絵図」に基づき、鎌倉時代の苑池の造営当初の姿に復元するというものです。

現況では

「称名寺絵図」に基づき、平橋・反橋の復元及び植栽・石組等の修景を施しました。

鎌倉時代に創建された称名寺ですが、これまでにさまざまな苦難を乗り越えてきました。

そのため、創建当時のまま保存されていることは難しく、一度は姿を失います。

しかし、横浜市教育委員会が重要文化財の「称名寺絵図」に基づき保存整備を進めました。

1978年から約30年にわたって復元や修景、補強などを行い、現在の姿となったのです。

改めて、この国指定史跡「称名寺」は、後世に受け継がれるべき重要な建造物ですね。

境内の案内板にはこのような歴史を広く伝えるため、外国人観光客向けの英訳記載もありました。

ここからは、称名寺の境内についてお伝えいたします。

実際に訪れるなら、ぜひ見ておきたいおすすめポイントを散策してきました。

ぜひ参考にしてみてくださいね。

源頼朝を勝利に導いた横浜のパワースポット「瀬戸神社」ってどんなところ? – 横浜で暮らそう

朱塗りの赤門と桜並木の参道は春がおすすめ!

まず、境内までを歩いていると最初に見えてくるのが朱塗りが印象的な「赤門」です。

立派な赤門は1771年(江戸時代)に建立され、境内と外部を仕切る総門となっています。

住宅街を歩いていても突然現れるため、一際大きな存在感を放っていました。

そんな赤門をくぐり、見えてくるのが左右に約30本の桜の木が続く「桜並木の参道」です。

桜並木は住宅街の中にあるため、住民の方々もたくさん通行されていました。

この場所は、春(3月下旬~4月上旬)になるとたくさんの桜が咲き誇ります。

そのため、地元の方々にとっては穴場なお花見スポットとなっているのです。

1年を通していつでも楽しめますが、春の称名寺と桜は見逃せませんね。

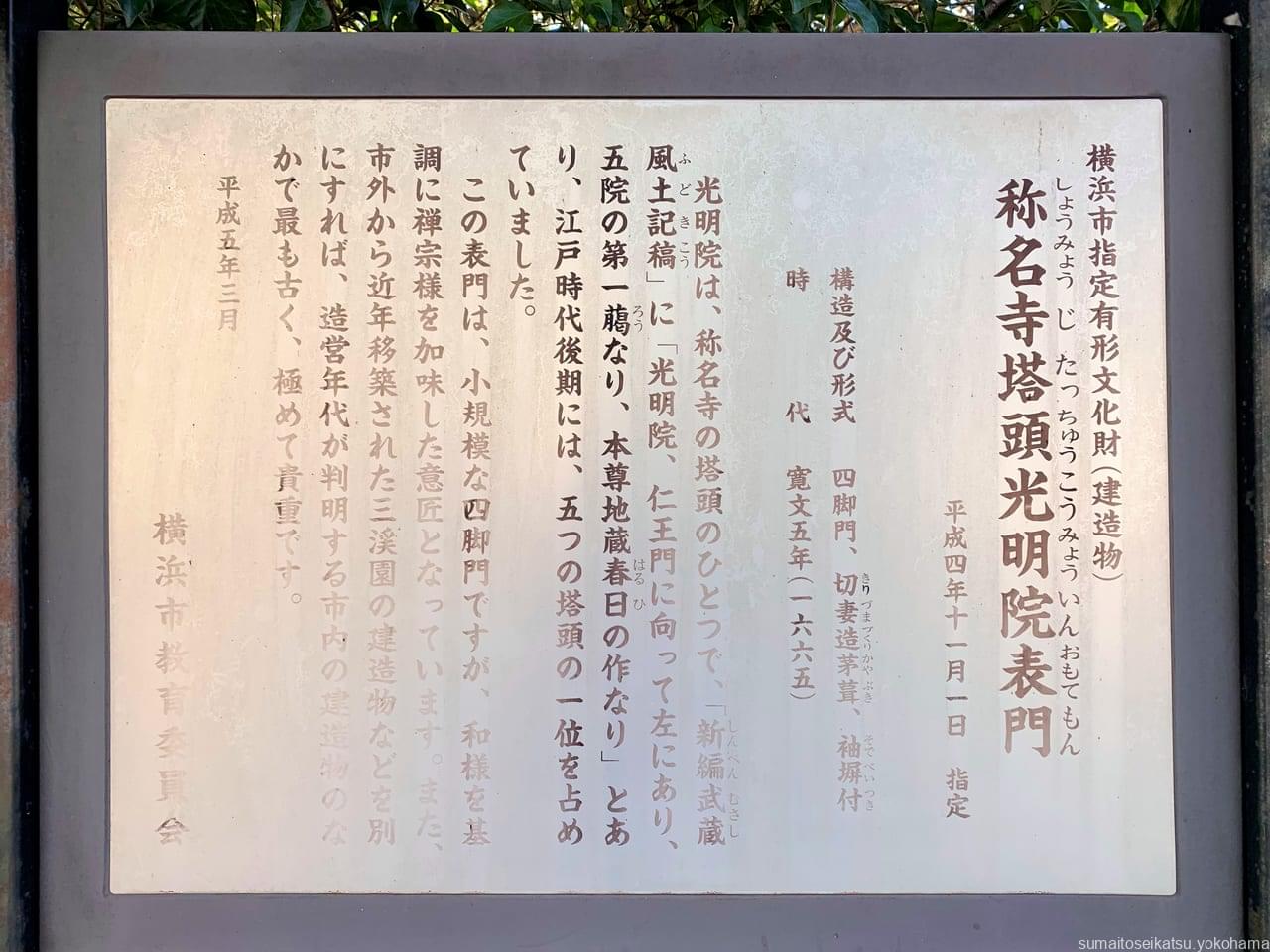

桜並木の参道を歩いていると、途中で「称名寺塔頭光明院表門」と書かれた案内板が見えてきます。

そこには、このような記載がありました。

光明院は、称名寺の塔頭のひとつで、「新編武蔵風土記稿」に「光明院、仁王門に向かって左にあり、五院の第一﨟なり、本尊地蔵春日の作なり」とあり、江戸時代後期には、五つの塔頭の一位を占めていました。

「称名寺塔頭光明院表門」案内板 より

この表門は、小規模な四脚門ですが、和様を基調に禅宗様を加味した意匠となっています。また、市外から近年移築された三渓園の建造物などを別にすれば、造営年代が判明する市内の建造物の中で最も古く、極めて貴重です。

案内板をよく見てみると「横浜市指定有形文化財(建造物)」とも書かれています。

表門は、木造で白壁と格子の欄間が全体的に和様な基調となっていました。

門は参道の脇にあるため、通り過ぎてしまいがちですが、こちらも要チェックです。

【2021年最新版】横浜 桜の名所&お花見 おすすめスポット – 横浜で暮らそう

仁王門で迎える迫力の「仁王像」

桜並木の参道をまっすぐ進むと、突き当りに見えてくるのは木造でできた「仁王門」です。

鎌倉時代につくられた立派な仁王門をよく見てみると、両端に金網の部分があります。

近づいてみると「阿吽」の姿で立っている高さ4mの大きな仁王像が出迎えていました。

ここは、大迫力な仁王像の横に「称名寺」の石碑があり、撮影スポットとなっています。

また、石碑の右側には「横浜市名木古木指定」となっているケヤキの古木もありました。

境内前から見どころ満載ですね。

阿字ヶ池に映える赤色の「平橋」と「反橋」

そして、大きな仁王門を通り過ぎると、緑に囲まれた広大な浄土式庭園が見えてきます。

庭園の真ん中にあるのが「阿字ヶ池」で、それを結んでいるのが2つの橋です。

赤い2つの橋「平橋」と「反橋」は、中之島とその奥にある金堂まで架かっています。

現在の庭園は1987年に修復され、阿字ヶ池の中をのぞくと鯉を見ることができました。

この庭園で1番の見どころは、桜や紅葉など四季折々の景観を楽しめることです。

緑豊かな庭園の阿字ヶ池と橋は、趣ある日本の風情を感じることができました。

「金堂」「釈迦堂」「鐘楼」について

平橋の奥に進むと見えてくるのが、木造でつくられた金堂です。

ここには、金沢三山を背にして「金堂」「釈迦堂」「鐘楼(称名晩鐘)」が揃っています。

ちなみに、金沢三山というのは「金沢山」「稲荷山」「日向山」3つの山を指す総称です。

称名寺の金堂は、1861年に再建されたものとなります。

ゆっくりとした時が流れており、訪れるだけで心が落ち着く厳かな雰囲気です。

鬼瓦と巴瓦には、北条の家紋である「三つ鱗(みつうろこ)」があります。

金堂の縁側では、この称名寺の主と思われる猫が気持ち良さそうに寝そべっていました。

金堂の隣にあるのが1862年に建立された禅宗様の建築物「釈迦堂」となっています。

本尊は、京都の清涼寺にある釈迦如来立像を模刻したものです。

1308年、北条実時の三十三回忌で造立されたものとなります。

釈迦堂の後ろ「称名晩鐘」と呼ばれる鐘楼は、大きくて立派なつくりとなっています。

そのため、大晦日の夜になると毎年「ゴーン」という除夜の鐘が響いていました。

昔から地域の方々に愛され、風物詩として参拝客が順番に撞くのが恒例となります。

この晩鐘は、大晦日だけで一晩に1000回ほど鳴らしていたそうです。

しかし、2011年から大晦日の「称名晩鐘」イベントは開催されなくなってしまいました。

この理由として、造鋳から700年以上の月日が経過し、鐘の老朽化が進んだためです。

国の重要文化財となっている鐘楼が万が一、割れてしまった場合を想定して保存を第一に考えた住職の決断でした。

ちなみに、この鐘楼は世界的に有名な浮世絵師・歌川広重(安藤広重)も描いています。

「金沢八景」に「称名の晩鐘」という作品がありますが、これは称名寺の鐘楼なのです。

ハイキングで「称名寺市民の森」を散策

庭園の奥を進むと、境内の森が生い茂る「称名寺市民の森」入口が見えてきます。

この森は広さ10.7haとなっており、境内裏手の金沢三山に繋がっているのです。

起伏は激しく最大で72mあり、参道は石段でできていました。

整備された石段には手すりもありますが、足場の悪い日に訪れることはおすすめしません。

上まで行くと「観音八角堂広場」が見えてきます。

この八角堂は、1935年に北条実時六十六年忌の記念事業として建てられました。

八角堂の広場からの景色は最高で、八景島シーパラダイスや野島なども見渡せます。

称名寺市民の森は、整備された道でいつでも利用できるため、ハイキングにおすすめです。

緑のマイナスイオンを浴びながら、初心者向けの森歩きが楽しんでみませんか。

「神奈川県立金沢文庫」にも立ち寄ってみよう!

称名寺市民の森を抜けると、中世歴史博物館の「神奈川県立金沢文庫」が隣接しています。

館内には、国宝「金沢貞将像」や重要文化財「大般若波羅密多経(宋版)巻1」などの貴重な品々が展示されています。

このように豊富な歴史が数多く現存しているのは、金沢区は鎌倉市に近いためです。

神奈川県立金沢文庫では、周年記念の特別展を実施していることもあります。

通常、特別展は不定期で開催されているため、訪れた際に見れればラッキーです。

こちらも、称名寺とあわせて足を運んでみてはいかがでしょうか。

休日は横浜唯一の海水浴場「海の公園」へ行こう – 横浜で暮らそう

称名寺への行き方は?アクセスについて

最後に、称名寺までの行き方と交通アクセスについてお伝えします。

称名寺は、徒歩/バス/車で行くことができます。

[徒歩で行く場合]

- 京急線「金沢文庫駅」から約15分

駅からの行き方は、駅の改札口を出て左側の東口へ向かいます。

駅の階段を降りる途中には、称名寺への案内が出ていました。

東口バスターミナルの先には信号があるため、交差点を渡ります。

まっすぐ進むと、横浜市営バス「金沢文庫」バス停があるため、その角を左に曲がります。

そこから住宅街の道なりを進むと「神奈川県立金沢文庫」の案内板が出てきました。

ここまで来れば、称名寺の境内入口である「赤門」にもうすぐ到着です。

[バスで行く場合]

- 京急バス「称名寺」で下車(乗車時間:約8分)

徒歩と同じく、東口からバスが出ています。

「称名寺」バス停で下車すると、境内で最初の入口である赤門までは約30秒の近さです。

境内には駐車場はありますが、駐車台数に限りがあります。

また、称名寺へ行くための道は車同士がすれ違えないほど細く、住宅街にありました。

初詣には参拝する方で混雑するため、公共交通機関で訪れることをおすすめします。

横浜の国指定史跡「称名寺」へ行ってみよう!

最後まで読んでいただきありがとうございます。

ここまで、横浜市金沢区にある「称名寺」についてお伝えしました。

称名寺の境内を入る手前左側に墓地があり、たくさんのお地蔵さんが並んでいます。

また「災害時給水所」という大きな青い看板も見つけることができました。

災害時に断水した場合には、こちらの称名寺へ水を貰いに来ることができます。

このようなお寺が近くにあれば、もしもの災害時でも安心ですね。

地元の方々に愛され、鎌倉時代からの長い歴史を持つ「称名寺」。

1年を通して、趣ある四季折々の違った風景をいつでも楽しめるのは嬉しいですね。

称名寺へ訪れ、厳かな雰囲気で心身ともにリフレッシュしてみてはいかがでしょうか。

横浜 金沢区はアウトレットと工場直売の街 – 横浜で暮らそう

横浜のアウトレットといえば「三井アウトレットパーク横浜ベイサイド」 – 横浜で暮らそう